GENOVA Disuguaglianze al tempo del COVID

Intervista a Stefano Gaggero, Genova Che Osa

Si intitola ‘Disuguaglianze al tempo del coronavirus’ il dossier pubblicato sul sito di Genova Che Osa, l’associazione non-profit, social-culturale, progressista, di sinistra (così si definiscono loro) che nel capoluogo ligure dal 2017 cerca di coniugare intervento politico e ricerca sociale, un filone con alle spalle una lunga tradizione che sembrava essersi persa nel tempo. Il dossier analizza gli effetti delle misure di quarantena e distanziamento sociale introdotte a marzo calandole nella concreta realtà di una società sempre più diseguale, una condizione generale che a Genova però assume i particolari caratteri indotti dall’impatto della deindustrializzazione su una città che fino agli anni ’80 è stata uno dei vertici del ‘triangolo industriale’, nonché la capitale dell’industria a partecipazione statale. Come osserva Maria Pia Donato in uno degli oltre venti articoli di ‘Storie Virali’, l’interessante pagina che il sito Treccani ha dedicato alle epidemie, ‘oggi come in passato, in guerra come nelle emergenze sanitarie, non siamo tutti uguali. Nel corso dei secoli le crisi hanno colpito più severamente i poveri, fragilizzato ulteriormente i deboli, isolato più duramente i marginali’. Di come ciò si manifesti nel capoluogo ligure parliamo con Stefano Gaggero, tra gli animatori di Genova Che Osa e curatore del dossier insieme a Lorenzo Azzolini e a cui chiediamo innanzitutto di spiegare il senso generale dell’iniziativa.

Puoi spiegarci il senso generale di questo dossier, chi siete e anche come questo tipo di ricerca si inserisce nel vostro progetto?

Questa ricerca è molto inserita nel lavoro che stiamo facendo. Noi esistiamo dal 2017, quindi siamo al quarto anno di attività e vorremmo portare un approccio diverso dentro la politica. C’è un problema, non solo genovese, e cioè una sinistra progressista che ha perso la vocazione alla ricerca finalizzata a immaginare di cambiare la società e, invece, si è adagiata sulla gestione dell’esistente. In questa città abbiamo visto amministratori che si facevano un vanto del talento tecnico ma poi dimostravano di non avere la capacità di creare scenari nuovi. E così alla fine, dopo una lunga serie di sindaci progressisti, l’ultimo è stato Marco Doria, ha vinto Bucci, che è espressione non di una destra moderata ma del fronte leghista più convinto.

Quali sono i temi su cui lavorate?

Lavoriamo su diversi filoni: il primo è il nostro centro studi. Pensiamo che per cambiare bisogna prima capire. Poi ci sono iniziative politiche molto specifiche, ma anche molto immediate. L’anno scorso, ad esempio, siamo stati tra i promotori della mobilitazione di solidarietà nei confronti dei migranti che ha portato in piazza 10.000 persone. Il terzo filone è l’organizzane di comunità, cioè la costruzione di reti di relazioni sul territorio con persone che condividono la nostra visione del mondo. L’anno scorso abbiamo impiegato quasi un intero anno per scrivere il nostro manifesto e il nodo fondamentale attorno a cui ruota è proprio il tema delle disuguaglianze. Naturalmente non abbiamo inventato nulla: come diceva Bobbio la sinistra nasce proprio per riportare avanti chi è rimasto indietro. Oggi però gli squilibri sono particolarmente drammatici: a Genova in particolare, in larga misura a seguito della deindustrializzazione, abbiamo fortini di benessere circondati da quartieri abitati da persone in gran parte abbandonate a se stesse.

L’epidemia e le cosiddette misure di distanziamento sociale si abbattono su questa geografia sociale ad alta frammentazione. Con quali effetti?

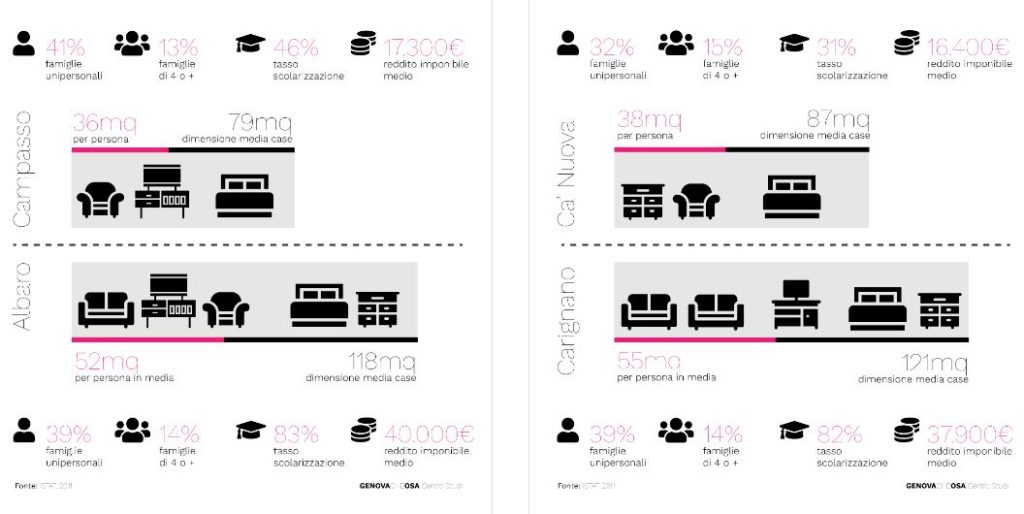

Faccio una premessa: concentrandoci solo sulla quarantena, che pure è necessaria per fermare il contagio, rischiamo di trovarci, una volta finita l’emergenza, con una situazione sociale più compromessa di prima. Questa è una delle ragioni per cui abbiamo pubblicato il dossier. Se dovessimo sintetizzare diremmo che fare la quarantena in appartamento di 40 metri quadrati in Valpolcevera o a Quezzi, due zone popolari della nostra città, è diverso dal trascorrerla in un attico di 120 metri in quartieri di élite come Albaro o a Castelletto. Ma non c’è solo questo aspetto. Forse a breve pubblicheremo un’altra ricerca sulle differenze in termini di alfabetizzazione digitale. Il 23% dei liguri non ha mai usato un computer, non più del 40% ha mai usato internet per attività come accedere a social network o a un conto bancario online, anche meno per interagire con le pubbliche amministrazioni. Questo in epoca di coronavirus è un problema, tanto più in una città dove il 45% dei nuclei familiari è costituito da una sola persona e il 39% degli over 75 vive solo.

Appunto, Genova è una città con un’età media molto alta. Come incide questo aspetto nell’attuale situazione?

Per un anziano che vive da solo uscire è una necessità, non una scelta sconsiderata, come pensa qualcuno. Nei giorni scorsi il governatore della LiguriaToti ha commentato le immagini della principale arteria commerciale di Sestri, uno dei più popolosi e popolari quartieri del ponente genovese, osservando che è ancora troppo affollata e accusando i sestresi di essere degli irresponsabili. Ma un anziano spesso è costretto a uscire per fare la spesa, per ragioni di salute o più semplicemente per avere due minuti d’aria. Tieni presente che prima della quarantena uscire per molti di loro era l’unico momento di socialità. Quando non hai amici perché molti sono morti, i parenti chissà dove abitano e non sei in grado di usare internet, trovare delle alternative non è facile. In questo senso il nostro dossier è anche un invito alla comprensione. La quarantena passerà e noi dovremo ricostruire in una situazione in cui non ci sarà soltanto l’emergenza economica, ma anche una questione sociale.

I pensionati rappresentano anche una sorta di welfare alternativo – lo chiamano welfare familiare – nel senso che la pensione o la casa di proprietà sono uno strumento con cui aiutare figli e nipoti. L’epidemia pertanto potrebbe avere un impatto non solo sugli anziani, ma anche sulle generazioni successive.

I dati sulla disoccupazione e sulle famiglie in cui nessuno dei componenti percepisce un reddito qui sono tra i più alti del nordovest – secondo la Banca d’Italia siamo all’8,2% contro il 4,9% – e questo, come facevi notare, pone un onere rilevante sulla popolazione anziana. Possiamo immaginare che a seguito dell’epidemia questa situazione peggiori. Da questo punto di vista – apro una parentesi – i buoni per l’acquisto della spesa potevano essere l’occasione per fare un monitoraggio. Invece assistiamo a una gestione sprovveduta da parte del Comune, ma anche il modo in cui sono costruiti i moduli per fare richiesta non aiuta. Ma torno al punto: ora chi ha un lavoro stabile avrà la cassa integrazione e può sperare che l’impresa per cui lavora riceva degli aiuti che gli garantiscano la continuità del reddito, chi invece ha partita IVA o lavora in modo precario o in nero si ritroverà senza lavoro punto e basta e questa minaccia riguarderà soprattutto i giovani. Questo metterà sotto stress il cosiddetto welfare familiare, perché secondo gli ultimi dati di cui disponiamo, ormai del 2015, la pensione media a Genova è di 1.056 euro al mese. Sono perlopiù pensioni da operai. Finché si tratta di integrare i pochi guadagni dei figli o dei nipoti va bene, ma non sono pensioni con cui mantenere più di una famiglia. In ogni caso l’espressione welfare familiare non ci piace: il welfare o è statale o non è.

In altre città si paventa un’ondata di affitti non pagati, perché molti inquilini non perderanno il lavoro e in molti casi anche i proprietari sono persone che col canone ci campano. A Genova com’è la situazione?

Nella nostra città credo che la percentuale di persone in affitto è bassa: secondo il censimento del 2011 le abitazioni occupate di proprietà sono il 72%. E’ relativamente poco ma non lo è in assoluto. Il tema degli affitti purtroppo però non è monitorato a sufficienza e questo è un problema, perché in realtà anche nella nostra città il tema della casa è strategico. Avere dei dati farebbe la differenza e perciò in proiezione futura dovremmo pensare a un censimento degli immobili. Ci aiuterebbe a capire, ad esempio, dove si concentrano le grandi ricchezze immobiliari. Ancora i dati della Banca d’Italia ci dicono che la Liguria è una delle regioni in cui si concentra una maggiore ricchezza patrimoniale – 382 miliardi di euro, di cui il 91% sotto forma di attività reali, in gran parte appartamenti. Ovviamente però questa ricchezza non è distribuita in modo uniforme. Se c’è bisogno di mettere a disposizione degli alloggi disporre una mappatura della proprietà immobiliare significherebbe poter introdurre delle misure per evitare di lasciare sfitti gli alloggi, ad esempio utilizzando la leva fiscale.

I centri città si stanno trasformando in quartieri vetrina, con negozi e uffici e sempre più gente va a vivere fuori. Genova sembra vivere una storia un po’ diversa, anche a causa della sua conformazione fisica, però la mappa delle case sfitte che avete pubblicato ci dice che in centro storico se ne concentrano molte. Anche qui il centro ha iniziato a svuotarsi?

In realtà a Genova una vera e propria ‘gentrificazione’ non c’è stata. Se a Milano la popolazione residente nel comune è diminuita mentre è cresciuta quella dell’area metropolitana, qui invece la contrazione demografica ha colpito sia il comune sia la provincia e questo spiega lo squilibrio demografico, nello specifico un’età media molto alta. Il centro, in particolare il centro storico, è stato densissimamente abitato fino al secondo dopoguerra: ci vivevano circa 50.000 persone, perlopiù in condizioni disastrose, acuitesi con l’arrivo degli immigrati attirati dalle fabbriche. I casi di appartamenti con dentro magari una dozzina di persone e ai limiti dell’abitabilità non erano rari. Poi quell’area si è progressivamente svuotata, anche se dagli anni ’90, con il rimodernamento legato alle Colombiane del ’92, è tornata a manifestarsi la tendenza inversa. Alcuni appartamenti sono stati adibiti a uffici, ma sono arrivati soprattutto giovani con un tasso di scolarizzazione alto, laureati, professionisti, studenti universitari e soprattutto immigrati – nella zona di Prè un residente su tre è straniero – e questo fa sì che la zona registri un’età media tra le più basse. Ma accanto a questi giovani vivono ancora molti anziani soli, i ‘reduci’ della fase precedente.

Il lavoro che state facendo riprende un filone di ricerca sociale che in Italia ha avuto una tradizione importante, ma che col passare del tempo si è perso. Che tu sappia altri come voi hanno fatto o stanno facendo cose simili in altre città?

Qualcosina si è visto spuntare. A Roma, ad esempio, ho visto che hanno pubblicato dei libretti sulle disuguaglianze quartiere per quartiere. Qualcosa fa anche il Comune di Bologna, ma è un’attività istituzionale. Noi in realtà facciamo questo tipo di ricerca semplicemente perché ci serve per fare politica. Non avendo trovato altrove i dati che ci servivano ci siamo dovuti inventare di cercarci i dati da soli. Ogni nostra ricerca nasce con la propensione a dare vita a un’iniziativa politica in senso lato, anche solo per aprire un dibattito in città. Ma se questi dati li producessero le istituzioni saremmo più che soddisfatti.

Genova social day: ‘Serve un nuovo welfare pubblico’

Quello che segue è il testo di un intervento scritto in vista del Genova Social Day organizzato da lavoratori e associazioni nel campo del welfare pubblico per il 13 marzo, poi annullato. Se, come veniva detto nell’intervista precedente, una volta usciti dall’emergenza bisognerà ricostruire, qui si trovano alcune riflessioni per avviare la ricostruzione.

LAURA GUIDETTI, marzo 2020

Buona sera a tutte e a tutti,

premetto che questo mio intervento è maturato al crocevia, o meglio nell’incontro tra il gruppo promotore del Genova Social Day e i luoghi di politica delle donne e delle persone lgbti che frequento da anni.

Vi è un’urgenza sentita da tempo, che oggi sta trovando forme e spazi per emergere e prendere parola, fuori dagli scambi privati o tra gruppi affini e chiusi: è il bisogno DI TORNARE A PARLARE DI SERVIZI, EDUCAZIONE, PREVENZIONE e di farlo in modo pubblico. Siamo qui, infatti, per provare ad aprire una fase di dialogo, di informazione e soprattutto di attenzione ai problemi della città, mettendo al centro le risorse e le opportunità che si possono attivare per risolverli.

Nonostante quello che le politiche incentrate sugli eventi e sulle capacità manageriali vogliono farci intendere, una città non è fatta solo di case, strade, uffici e negozi. Sono le persone che la abitano e la qualità delle relazioni personali e sociali, che formano quel tessuto che di una città è il centro vitale. Per conoscere, monitorare, e rispondere ai bisogni e alle richieste che vengono dalla cittadinanza, per far crescere bambine e bambini dando loro pari opportunità, per accogliere e non isolare il disagio, la disabilità o la malattia, la nostra società ha creato lo stato sociale. Servizi di interesse pubblico originariamente pensati in rapporto tra loro, integrati, e in connessione col territorio, perché l’integrazione concorre a mediare e risolvere i conflitti. C’è stato un tempo in cui questa era la visione dominante che la politica ha cercato di tradurre in una rete fatta di asili nido, consultori, servizi sociali, scuole, servizi socio-sanitari ed educativi, capace in potenza di garantire a tutti e tutte il diritto a vivere in salute, con dignità e con consapevolezza e autodeterminazione.

Purtroppo invece anni di scelte orientate verso un welfare di tipo assistenziale e volontaristico, dove la questione sociale è ridotta all’intervento verso i cosiddetti ‘ultimi’, hanno avuto come ricaduta la limitazione delle prestazioni all’area dell’emergenza o poco più, l’irrilevanza dei saperi e delle competenze di chi le fornisce e l’abbandono della gestione del disagio e della prevenzione alla risorsa gratuita per eccellenza. Cioè la famiglia, in particolare alle donne che tradizionalmente si ritiene detengano il ruolo di cura (sia nel ruolo di madri accudenti, sia in quello di badanti, baby-sitter, colf). In assenza di soluzioni collettive o pubbliche, come in assenza di un riequilibrio dei carichi di lavoro domestico nella coppia, altre donne hanno dato una risposta ai bisogni nati con la femminilizzazione del mercato del lavoro, spesso lavorando in nero o sottopagate. Questo è uno degli aspetti della privatizzazione dei servizi, che è anche privatizzazione della vita intima laddove gli orari di lavoro obbligano a delegare a terzi il sostegno allo studio e all’esecuzione dei compiti di figlie e figli, l’organizzazione della festa di compleanno, il loro accompagnamento alle attività extra-scolastiche, la manutenzione della casa, la preparazione e la consegna del cibo, la pulizia degli abiti, l’accudimento dei genitori anziani…

Mentre le famiglie non ce la fanno a reggere il carico di responsabilità loro affidate le ideologie familiste conservatrici hanno sempre più successo, con il loro antico messaggio per cui spetta alla donna farsi carico dell’educazione dei figli, delle relazioni sociali, della cura e della soluzione dei problemi familiari. La share economy fatica a farsi strada in questi territori delle quattro mura di casa, soprattutto perché manca una regia politica e una stretta relazione di ascolto tra amministratori, servizi, terzo settore e cittadinanza attiva, da cui derivare il rinnovamento delle politiche sociali.

Il welfare pubblico infatti è condizione necessaria per accogliere l’emergere di nuovi bisogni sociali e sperimentare nuove risposte. Vorremmo progetti di co-housing, di mense di quartiere, di mutuo aiuto, di educazione al rispetto e alla parità di genere nelle scuole. Vorremmo che i servizi fossero più sensibili verso i bisogni delle nuove famiglie e delle persone lgbti. Vorremmo che fossero più capaci di accogliere le pratiche e il sapere sulla violenza di genere maturati nei centri antiviolenza e nel movimento delle donne. Ma in condizioni di precarietà e senza risorse non ci possiamo aspettare che aggiornamento e incontro con nuove soggettività possano avvenire con agio e a beneficio di tutti, specialmente se le amministrazioni sono le prime a mostrare disinteresse.

Non è con tagli, privatizzazioni e gare al risparmio che possiamo ricostruire una cultura inclusiva di cura del territorio e di condivisione delle risorse.

Anni di abbandono, incuria, tagli, scorpori, blocco del turn-over, privatizzazioni, gare al ribasso e perdita di garanzie per chi lavora hanno cambiato radicalmente non solo la realtà e la qualità dei servizi, ma anche l’aspirazione e il riconoscimento del loro ruolo nella costruzione del benessere della città. Il prezzo pagato dalle lavoratrici e dai lavoratori (questo è un settore di lavoro prevalentemente femminile) è alto sul piano della professionalità, per i carichi di lavoro aumentati a dismisura, per la diminuita capacità di rispondere in modo adeguato e tempestivo alle esigenze dell’utenza, per la frammentazione dei diversi servizi impossibilitati a lavorare in modo integrato e multidisciplinare, per l’invisibilità in cui tanto di questo lavoro viene svolto, e per la perdita di fiducia e contatto con l’utenza. Ma è un prezzo alto anche per la cittadinanza, lasciata sempre più in solitudine a doversi arrangiare, a risolvere in famiglia i problemi di salute, disagio, povertà, ad avere paura di perdere il proprio status, alimentando pertanto i sentimenti di odio e rancore che concorrono nella guerra tra poveri. Povertà e disagio esistono, vi sono fonti e dati che ne mettono in evidenza caratteristiche ed effetti, ma queste analisi in possesso dell’Ufficio Statistica del Comune non sembrano essere il fulcro dell’attenzione dell’attuale amministrazione, che decide e sceglie, invece, secondo formule ideologiche e lontane dalla realtà, attaccando, impoverendo e svalorizzando i suoi stessi servizi! Un decisionismo ricorrente che si basa sulla scelta di non dialogare su dati ed esigenze derivate dalla pratica quotidiana, e su una vaga idea che ‘il sociale’ sia esclusivo prodotto della sinistra e non sede di professionalità e progetti, tanto da negare quelle che sono e sono state le buone pratiche portate avanti in anni di esperienza.

Anziché chiedere servizi pubblici, collettivi, più accessibili e universalistici; piuttosto che pretendere che il lavoro sia a misura umana e non penalizzi la vita di relazione delle persone, va affermandosi sempre più la regola per cui cittadine e cittadini si devono arrangiare nel privato. E così sulle briciole di welfare chi amministra conquista consenso ammannendo bonus, kit, volontariato, aiuti a pioggia o una tantum, e nessuno riesce più a vedere un’alternativa concreta. Meglio un bonus che niente, viene detto comunemente. E chi critica fa solo parole e risulta del tutto impopolare. L’Agenzia per la Famiglia ha annunciato che a breve tirerà fuori dal cilindro il coefficiente famigliare, quindi non solo il Comune delega a questa Agenzia un intervento tanto importante sulle politiche sociali, ma lo stesso coefficiente potrebbe rivelarsi la soluzione che erode alla radice ogni apparente dialogo con le parti sociali per migliorare la situazione dei servizi.

Ecco, vogliamo TORNARE A PARLARE DI SERVIZI, EDUCAZIONE, PREVENZIONE con l’obiettivo di recuperare risorse e dignità per i servizi e per chi ci lavora, per la difesa del welfare pubblico, integrato, laico, per contrastare scelte sbagliate e soprattutto per riconquistare credibilità e speranza nel cambiamento.

Quartieri poveri di New York i più colpiti dal virus

BECKIE STRUM, MarketWatch, 2 aprile 2020

Un’area del Queens dove molte famiglie spesso condividono l’appartamento è quella col maggior numero di casi di COVID-19

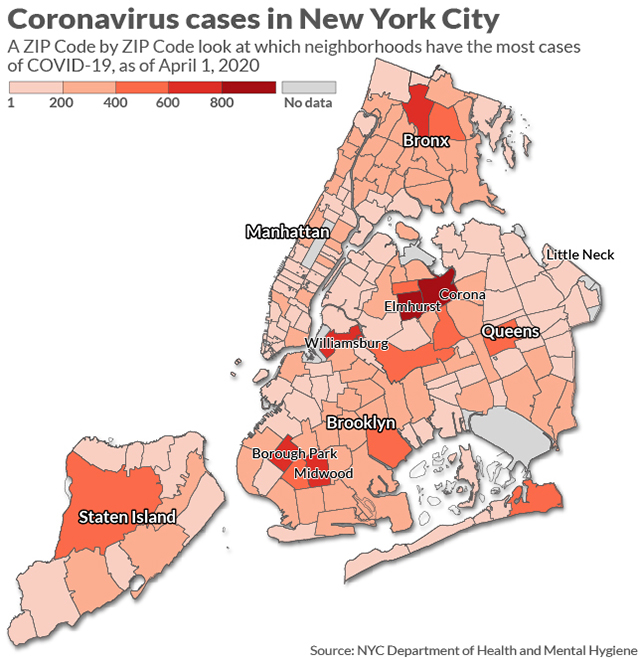

Il Coronavirus ha sopraffatto intere zone dei quartieri più poveri di New York, tra cui anche l’area più colpita, che casualmente si chiama proprio Corona, nel Queens.

Mentre siamo alle soglie della primavera i campi da basket sono chiusi. Il prezzo della benzina è ai minimi, ma la gente non può lasciare casa. Le scuole sono state chiuse giusto in tempo per la stagione degli esami e delle feste di fine anno. Ma la severità dell’epidemia a Corona rappresenta uno scherzo del destino particolarmente crudele. La zona col codice postale 11368 secondo la mappa dei dati del dipartimento della sanità del comune compilato dall’Association for Neighborhood Housing & Development, un gruppo di avvocati che lavora per gli inquilini a prezzi accessibili, mercoledì aveva 947 residenti positivi ai test.

I nuovi dati che arrivano da New York, l’epicentro dell’epidemia negli USA, confermano uno schema già osservato nel resto del mondo, cioè che il coronavirus ha colpito particolarmente duro i quartieri più poveri, poiché fattori come l’accesso ai servizi sanitari e la densità dei residenti per appartamento rafforzano la sua diffusione. Mercoledì mattina 45.707 persone in città erano positive e 1.374 erano morte.

I dati più generali avevano già mostrato che il Queens è la zona più colpita in città, ma i nuovi capillari dati scorporati per quartiere sono importanti per localizzare i punti dove è più necessario concentrare risorse e diffondere informazioni per combattere il virus ed essi evidenziano le gravi disuguaglianze che affliggono la città.

‘Anche se ci vorrà un po’ prima di comprendere a fondo tutti gli aspetti dell’epidemia sappiamo che nel Queens molte famiglie vivono insieme in spazi molto stretti a causa della povertà’, ha detto mercoledì il dottor Mitchell Katz, presidente del New York City’s Health and Hospitals, durante una riunione col sindaco Bill de Blasio. ‘Perciò mentre come città stiamo sperimentando il distanziamento sociale ci sono famiglie che vivono insieme nello stesso appartamento’.

La zona contigua individuata dal codice postale, che comprende Elmhurst, sempre nel Queens, e la struttura sanitaria mesa più a dura prova dal virus, l’Elmhurst Hospital, è quella che ha il secondo maggior numero di casi, 831 residenti positivi.

Sulla mappa fornita dal comune la macchia viola scuro che indica un alto numero di casi copre tutta la zona centrale del Queens prima di riversarsi nelle aree più benestanti che costeggiano l’East River e procedere a est passando per la contea di Nassau. Mentre la zona postale che comprende Little Neck, ancora nel Queens, una delle più ricche del distretto e tra quelle con più case unifamiliari, ha solo 27 casi.

Tra le altre aree a rischioci sono zone di Brooklyn come Borough Park, Midwood e Williamsburg e molte aree nel Bronx.

Manhattan, di gran lungo la zona più ricca della città, secondo il dipartimento della sanità del comune ha il tasso di infetti più basso tra tutti i distretti: 376 positivi ogni 100.000 perone. Le aree benestanti attorno a Central Park e nell’elegante lower Manhattan registrano meno casi di quelle più povere e popolate da minoranze della upper Manhattan.

La densità della popolazione, comprendendo in questo dato anche il numero di persone per nucleo familiare, è il fattore chiave per cui New York è diventata l’epicentro dell’epidemia nel paese. E’ quanto ha detto la scorsa settimana a MarketWatch la dottoressa Jessica Justman, docente associata di medicina ed epidemiologa all’ICAP (International Center for AIDS Care and Treatment Program) alla Columbia Mailman School of Public Health. Lo stesso parametro spiega anche perché le diverse zone della città vengono colpite con gradi di aggressività differenti.

‘E’ un riflesso della ricchezza e della povertà’, ci ha spiegato la Justman. ‘Nel Queens un’ampia quota di popolazione è costituita da immigrati, mentre i nati negli USA sono di meno. Gli immigrati in linea di massima hanno meno denaro e vivono con molte altre persone concentrati in piccoli appartamenti’.

Il governatore Andrew Cuomo giovedì ha espresso preoccupazione perché il virus si sta diffondendo rapidamente nel quartiere periferico di Long Island. Nella contea di Nassau County, che confina direttamente col Queens, giovedì mattina c’erano 10.597 casi, un aumento del 10% rispetto a mercoledì. Il tasso di contagio in quella contea ora è balzato a 773 casi ogni 100.000 residenti, il più alto tra tutti i distretti di New York.

La contea di Suffolk County, sulla punta più orientale di Long Island, lo stesso giorno aveva oltre 8.700 casi, un aumento di 1.141 da mercoledì.

‘Avevamo detto che il virus avrebbe attraversato il nostro Stato’, ha dichiarato Cuomo, aggiungendo che è una fallace consolazione pensare che le aree rurali e periferiche fuori New York risultano immuni.

Nel frattempo lo Stato di New York continua a cercare risorse e manodopera per prepararsi al picco dell’epidemia, quando ci si attende che i ricoverati inonderanno gli ospedali. I modelli epidemiologici utilizzati per predire l’andamento del contagio – ha detto Cuomo giovedì – dicono che il punto più alto verrà toccato in un giorno qualsiasi del periodo che inizia tra 7 giorni e termina tra 30.

Cuomo ha aggiunto che le scorte statali di respiratori, i macchinari medicali che oggi sono in grado di salvare vite, finiranno entro sei giorni e allora bisognerà trovare altre strade, ad esempio dividere ogni respiratore tra più pazienti o collegare i malati a macchine per anestesia trasformate in respiratori di fortuna.

‘Stiamo pianificando gli interventi davvero giorno per giorno’, ha concluso.